“机制电价”解析!

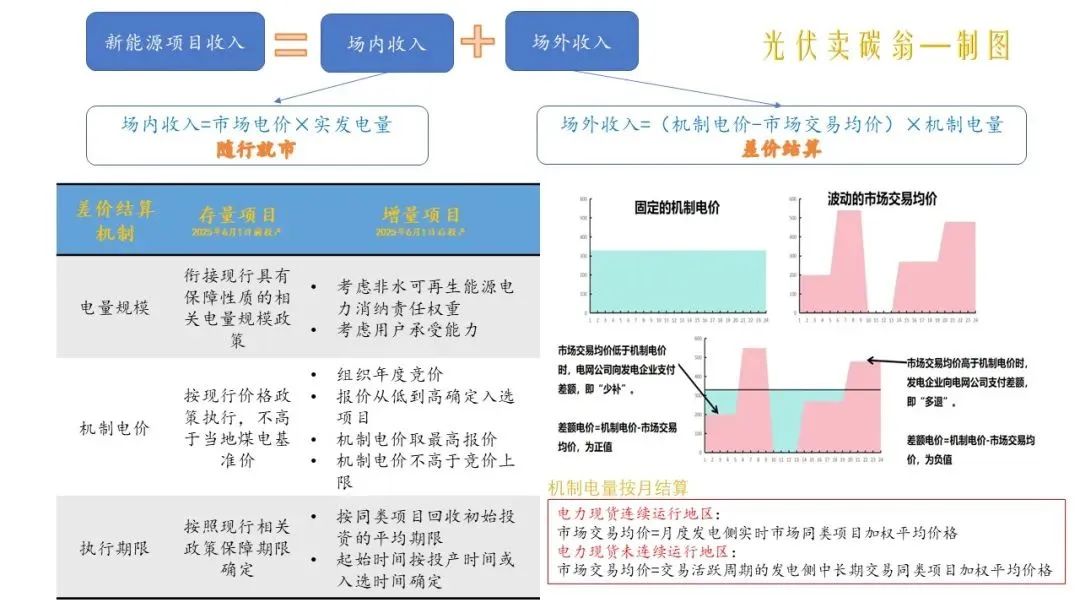

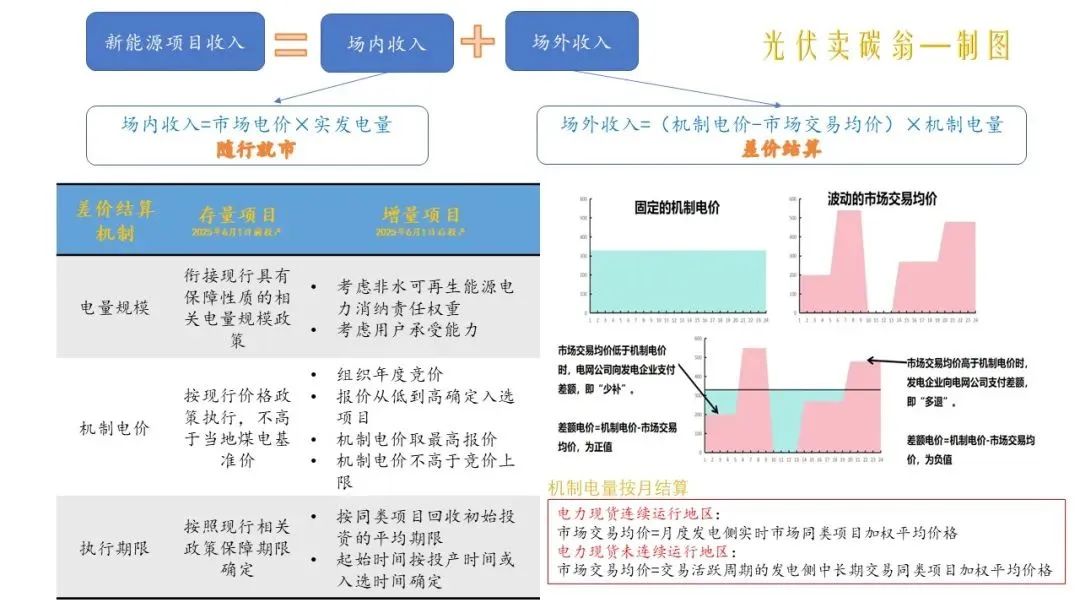

2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》后,标志着新能源项目未来将以“机制电价”或“交易电价”进行结算,那“机制电价”具体该如何算?本文接上文继续介绍,如果企业一部分电量获得0.324元/kWh的机制电价,那最终结算的上网电价会是多少。并非所有新能源项目,都需要参与机制电量的竞价,只有“依靠电网消纳”的电量,才需要参与。

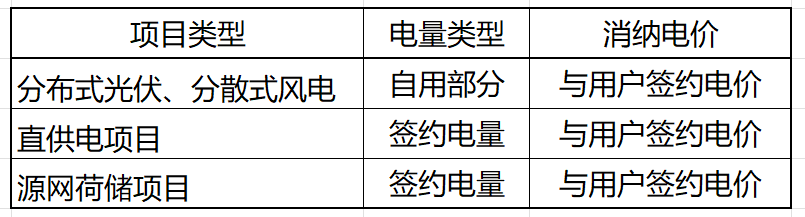

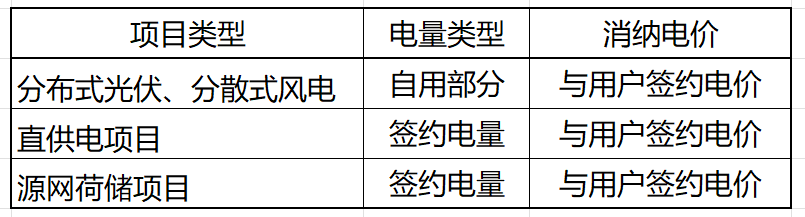

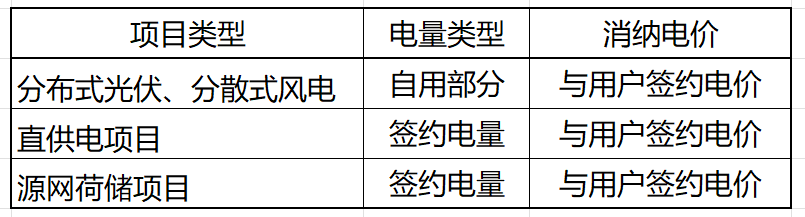

上述三类项目,由于自己解决了“消纳问题”,享受的结算电价自然是与客户的“签约电价”,这个电价一般都会高于“机制电价”。以分布式光伏为例,如果项目能实现90%的自发自用,且签约电价好,即使剩余的10%上网电量均以“现货价格”结算,项目应该也会有很好的收益,自然不必去竞争“机制电量”!因此,“高用电量”、“高电价”的用电负荷,未来一定会更加抢手!这也体现了鼓励分布式项目“自用为主”的理念!入围机制电量部分:执行机制电价(交易价格+差价补贴)尤其对于光伏项目而言,获得更大比例的“机制电量”有利于项目收益。那每个项目发电量,有多少比例,可以获得“机制电价”?文件中是这么表述的。

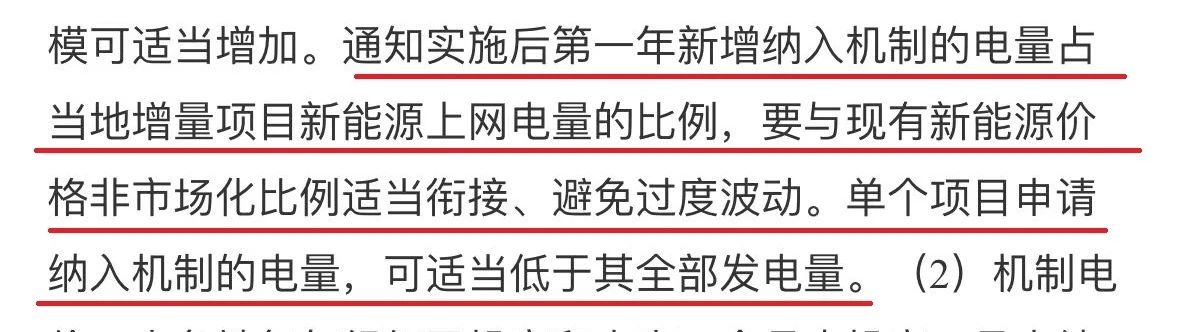

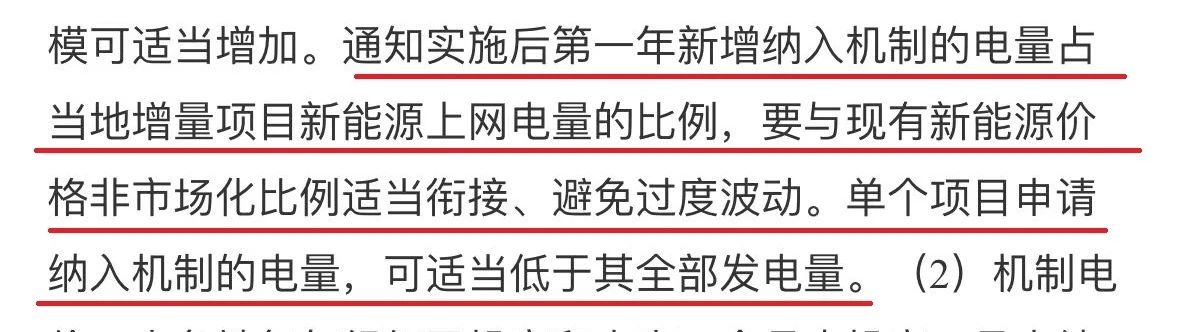

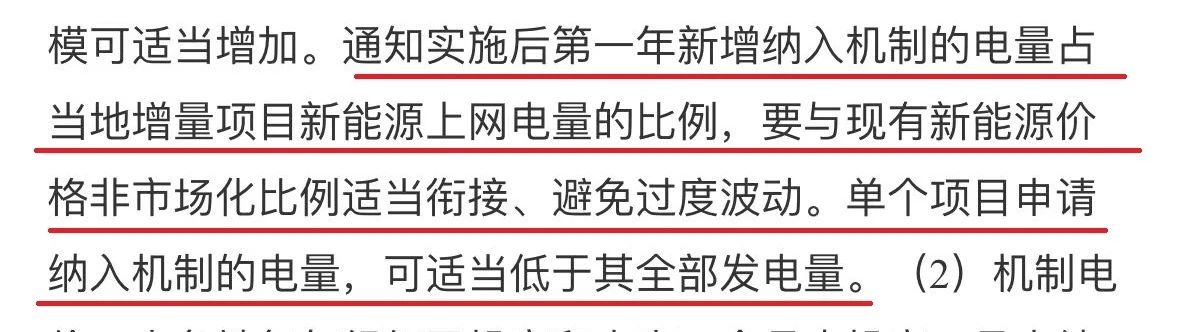

可见,项目发电量可参与竞争“机制电量”的比例有上下限上限:要低于100%(风光出力不稳定,避免“资源小年”时无法实现)下限:与现有新能源“非市场化比例”适当衔接,避免过渡波动

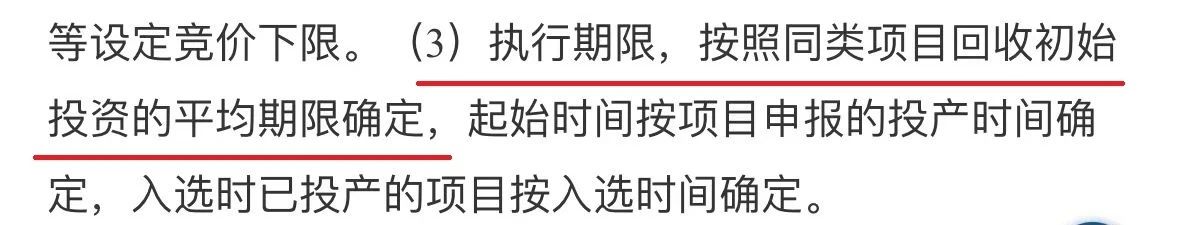

例如,浙江2025年采用“90%保障性电量+10%市场化交易”,则第一年,项目应该有接近90%的电量参与“机制电量”的竞价,避免比例大幅下降,带来的波动。根据文件,执行期就是“项目初始投资的回收期”!不同类型的项目(风电、光伏)、不同的省份,预计回收期都不同,给出的执行年限应该也会不同。

项目获得的“差价补贴” = 机制电价 - 市场平均结算价格

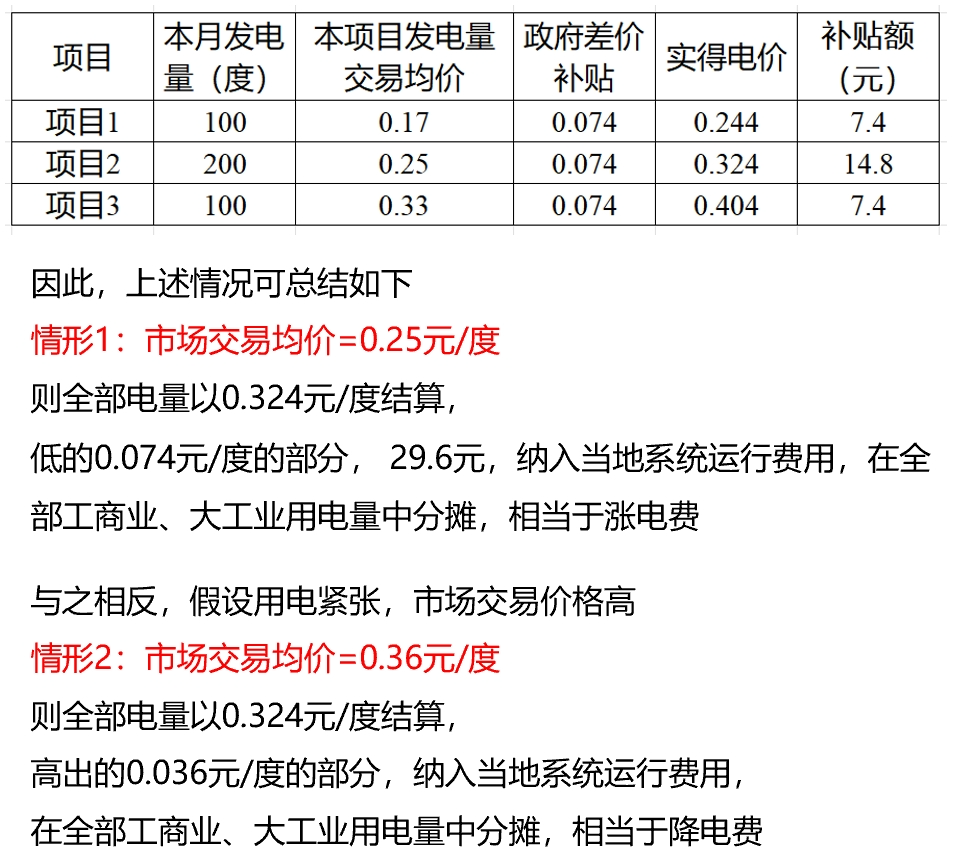

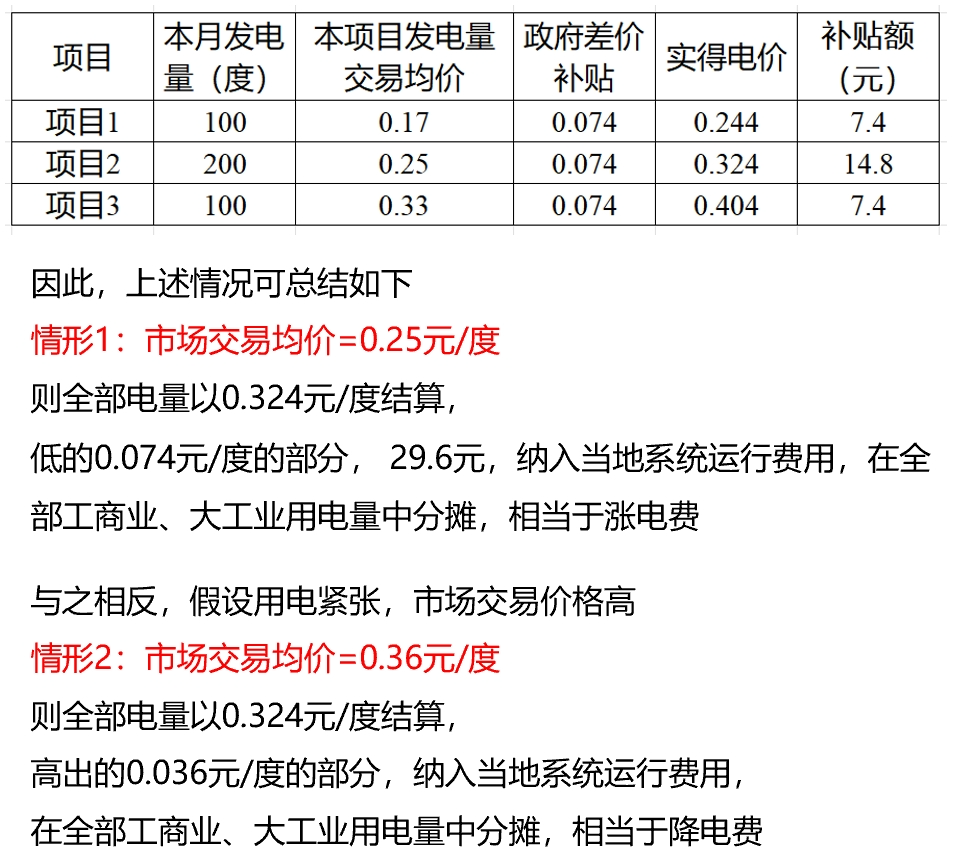

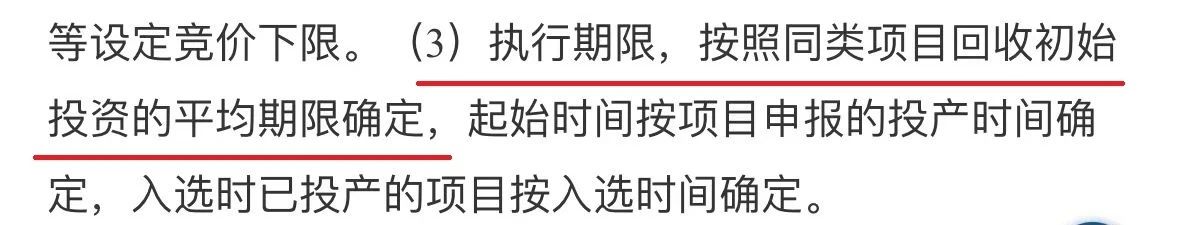

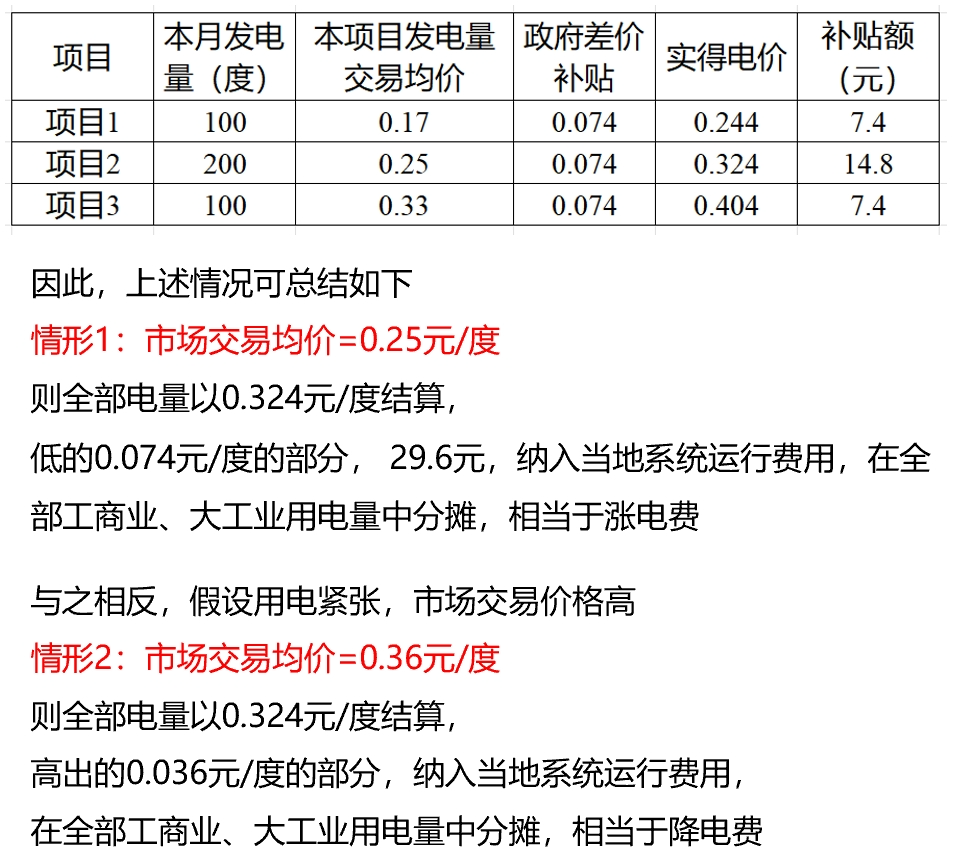

既然是平均结算价格,那必然又高有低,但按相同的“差价补贴” 来补,企业的实得电电价,自然是又高有底!比如,某2025年1月,市场平均交易价格为0.25元/kWh;如果“机制电价”=0.324元/kWh ,则“差价补贴” = 0.074元/kWh

项目1的交易价格在平均线以内,只有0.17元/kWh;

项目2的交易价格恰好是平均线,为0.25元/kWh;

项目3的交易由于配置了电化学储能,且交易人员水平高,竟然实现0.33元/kWh的交易价格;

从上表可以看出,情形1中的三个项目,实得电价会差异很大!未来,对于项目的运营公司,提出了更高的要求!这也会改变当前项目投资企业、分布式平台公司的竞争格局!

情形1三个项目,400度电,一共是29.6元的补贴,这29.6元和其他项目的补贴,都将纳入到本省的“系统运行费”中,在全部用电量中分摊。

当前,“系统运行费”主要是覆盖“水电、火电的容量电价费用”;未来,“系统运行费”还将增加“差价补贴”费用。

1)以“平均水平”为基础,保障了项目在投资回收期内的基本收益,体现了兜底作用和兼顾公平;2)不同项目的实得电价存在差异化,体现了“多劳多得”、“能者多得”,兼顾竞争与效率。